ローカルM&Aマガジン

今回は中小企業庁が発表する「中小企業白書」を紐解きながら、事業承継にまつわるデータなどの実態を見ていきましょう。

事業承継を取り巻く環境

自分や、自分の周りの企業は事業承継に困っている……そんな感覚を持っている経営者は多いことと思います。

では、マクロのデータで見るとどうなるのでしょうか。

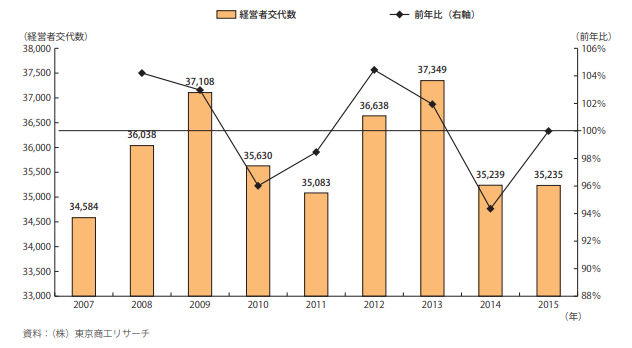

事業承継の発生件数の推移

上の図表は、経営者交代が起きた件数の推移と前年比です。年による上下が大きいものの、特に2009年以降は多めの件数で事業承継が発生する年が増えています。

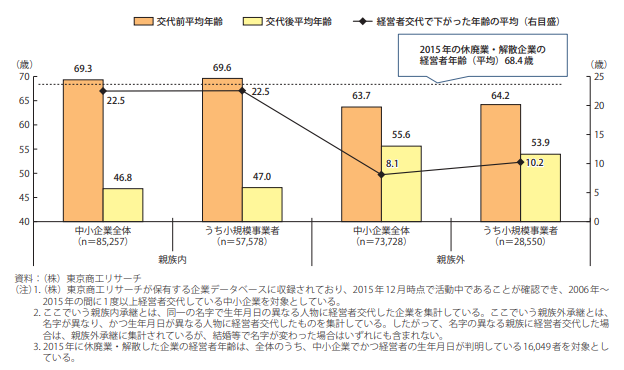

事業承継で経営者がどれほど若返るか

上の図は、事業承継によって経営者がどれほど若返ったのかを、親族内承継の場合と親族外承継の場合に分けてグラフにしたものです。

このグラフを見ると、親族内承継の場合の方が親族外承継の場合よりも新社長が若くなる傾向が、如実に見て取れます。

親族外承継は従業員承継やM&Aによる社長交代となるため、経験豊富な人材へのバトンタッチになるケースが多くなるのでしょう。

一方で、、中小企業全体での後継社長の平均年齢は55・6歳と、承継時点で次の承継までそれほど時間がないことが気にかかります。

事業承継に悩む経営者たち

では、当事者である経営者たちの、事業承継に対する意識はどうなっているのでしょうか。こちらも中小企業白書から見てみます。

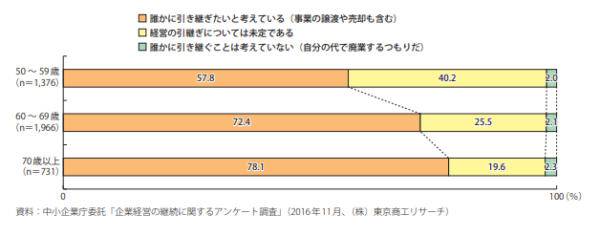

事業承継についての経営者の意識

こちらのグラフを見ると、50歳を超えた経営者の過半数は、事業を誰かに引き継ぎたいという意向を持っていることがわかります。

逆に、どんなに上の年代でも「誰かに引き継ぐことは考えていない」という経営者はほとんどいません。「大廃業時代」とはいえ大半の経営者は事業承継を望んでおり、望んで廃業している中小企業はほぼない、と言い切って良さそうです。

一方、「経営の引継ぎについては未定である」と答えた経営者が、70歳以上でも20%近くいることが気にかかります。

当社に相談に訪れる企業でも、70代になってから経営者の突然の健康悪化で慌てて継承を意識した、というケースがあり、その多くが承継に難航しているのです。

周囲からの提案は?

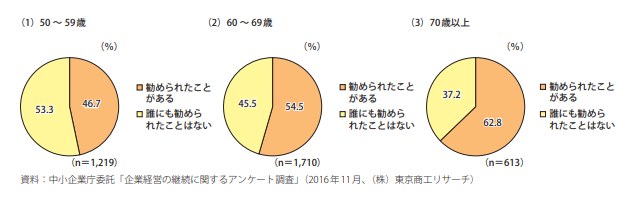

次に上図は、経営者の年代別に見た、事業や資産の承継を勧められたことがある割合です。

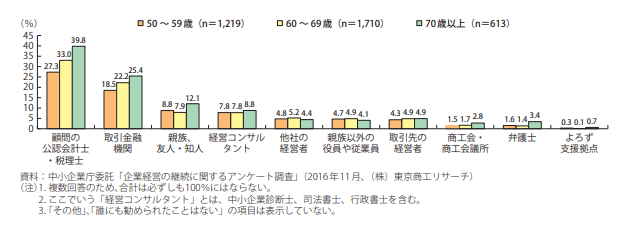

さらに下の図で、誰に承継を勧められたのかを見てみましょう。

見ると、60歳を過ぎた経営者は7割以上が事業承継を意識するのにも関わらず、誰かから準備を勧められた割合はそれより1〜2割も低くなっています。

また、事業承継を勧めてきた相手は顧問税理士・会計士や取引金融機関など、経営者と比較的イーブンに近い関係性の相手が多く、親族や自社の従業員から提案を受けることはあまり期待できないようです。

時間が最大の問題

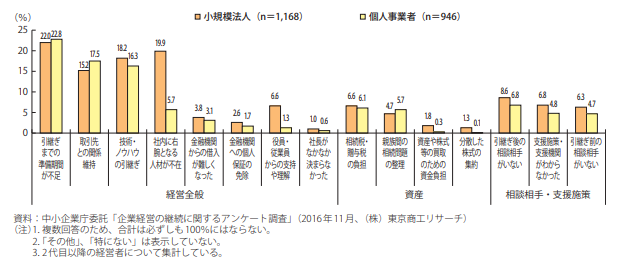

次に、上図は事業承継に際して問題になった事柄です。見ると、トップが「引継ぎまでの準備期間が不足」となっており、やはり突然、承継に向き合ったことで混乱に至った企業が多いことが見て取れます。

まとめ

中小企業の事業承継の実態について、中小企業白書のデータより見てきました。

データから浮き彫りになるのは、中小企業の事業承継問題が世間で盛んに取り沙汰されていながら、当事者である経営者の意識不足・準備不足により問題が生じている現状です。

事業承継の準備は、早くて早すぎることはありません。

生涯現役の心意気は理解できますが、自社の未来の発展のため、準備は50代のうちに始めておくことをお勧めします。

小川 潤也

株式会社絆コーポレーション

代表取締役